No.67 春の夜の夢ばかりなる手枕にかひなく立たむ名こそをしけれ【周防内侍(すおうのないし)】

上の句

春の夜の夢ばかりなる手枕に

下の句

かひなく立たむ名こそをしけれ

和歌の意味

春の夜の夢ほどのわずかな間、腕まくらをさせてもらったくらいで、つまらない恋のうわさがたってしまっては、ほんとうに残念だ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』雑上・964。忠家が戯れて差し出した腕に、すばやく「かひなく」を言い掛けて詠み込み、はかないこの恋はなんの甲斐もないと鮮やかに切り返した。

No.68 心にもあらで憂き夜に長らへば恋しかるべき夜半の月かな【三条院(さんじょういん)】

上の句

心にもあらで憂き夜に長らへば

下の句

恋しかるべき夜半の月かな

和歌の意味

心ならずもこのいやな世の中に生きながらえていたならば、そのときはきっと恋しく思い出されるにちがいない、この夜ふけの月の美しさよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』雑1・860。病気のために譲位を決意した頃に明るい月を眺めて詠んだ歌。寂しく冴えた月を慕うことで絶望感・孤独感がいっそう深まる。

No.69 嵐吹く三室の山のもみぢ葉は竜田の川の錦なりけり【能因法師(のういんほうし)】

上の句

嵐吹く三室の山のもみぢ葉は

下の句

竜田の川の錦なりけり

和歌の意味

強い風がふきちらす、三室の山のもみじの葉は、竜田川に流れて、錦のように美しいなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』秋下・366。三室山の紅葉が嵐に吹かれ散ってしまったことを惜しいと思ったが、目の前を流れる龍田川の川面に色とりどりの美しい紅葉が浮かぶのを見て、あの山のもみじ葉は龍田川で美しい錦となるために散ったのだったと発見したという趣向で詠まれている。

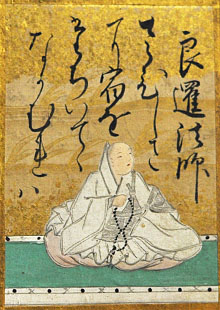

No.70 寂しさに宿を立ち出でてながむればいづくも同じ秋の夕暮れ【良暹法師(りょうぜんほうし)】

上の句

寂しさに宿を立ち出でてながむれば

下の句

いづくも同じ秋の夕暮れ

和歌の意味

あまりさびしいので、我が家を出て辺りをながめてみると、どこも同じようにさびしい秋の夕ぐれだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』秋上・333。この歌は「秋の夕暮れ」そのものが寂しさの象徴として表現され、自然の寂寥美を受け入れ味わおうとする点に特徴がある。

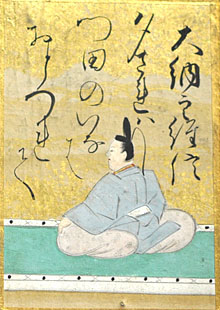

No.71 夕されば門田の稲葉訪れて蘆のまろ屋に秋風ぞ吹く【大納言経信(だいなごんつねのぶ)】

上の句

夕されば門田の稲葉訪れて

下の句

蘆のまろ屋に秋風ぞ吹く

和歌の意味

夕方になると、門前の田の稲の葉ずれの音をさせて、このあしぶきの仮屋に秋風がふいてくる。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『金葉週』秋・173。「おとづる」は「訪ねる」の意であるとともに、本来は音を立てるの意。形の見えない秋風をまず「門田の稲葉」の「おとづれ」によって聴感的に把握し、さらに下句で肌に吹き付ける感触によってもとらえている。

No.72 音に聞く高師の浜のあだ波はかけじや袖のぬれもこそすれ【祐子内親王家紀伊(ゆうしないしんのうけのきい)】

上の句

音に聞く高師の浜のあだ波は

下の句

かけじや袖のぬれもこそすれ

和歌の意味

うわさに名高い高師の浜の、風もないのに立つ波のような、あなたの浮気なことばなど気にかけはしない。思いをかければ、波がかかってぬれるように、涙でそでがぬれるような結果になるから。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『金葉集』恋下・469。「音」はここでは噂の意。「高師」には「高し」が掛けられている。「あだ波」は浮気な人をたとえた表現でもあり、これを受けて「かけじ」は「波をかけまい」と「心をかけまい」の二重の意味を持つ。

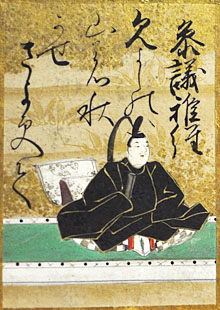

No.73 高砂の尾の上の桜咲きにけり外山のかすみ立たずもあらなむ【前権中納言匡房(ごんちゅうなごんまさふさ)】

上の句

高砂の尾の上の桜咲きにけり

下の句

外山のかすみ立たずもあらなむ

和歌の意味

遠くの高い山の桜が美しくさいた。人里近い低い山のかすみは、花が見えなくなるので、どうかたたないでほしい。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』春上・120。霞を擬人化しつつ願望の気持ちを表出した歌。遠方の峰と近くの山とを対照させ、壮大で広がりのある景を構成している格調高い詠風で、晴れの場にふさわしい歌。

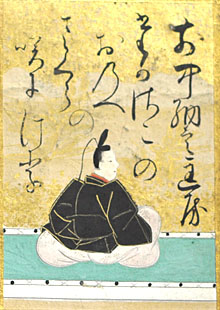

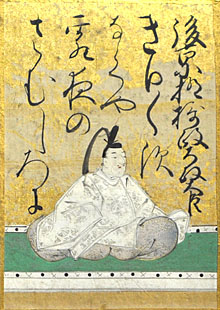

No.74 憂かりける人を初瀬の山おろしよ激しかれとは祈らぬものを【源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん)】

上の句

憂かりける人を初瀬の山おろしよ

下の句

激しかれとは祈らぬものを

和歌の意味

つれない人の心がどうかわたしになびくようにと、初瀬観音においのりはしたが、初瀬の山おろしの風よ、おまえのようにつれなさがはげしくなれとはいのらなかったのになあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋2・708。「初瀬」奈良県桜井市の初瀬。「山おろし」は山から吹き下ろす烈風。「初瀬の山おろしよ」と挿入することで、複雑で奥深い内容を完成させている。

No.75 契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり【藤原基俊(ふじわらのもととし)】

上の句

契りおきしさせもが露を命にて

下の句

あはれ今年の秋もいぬめり

和歌の意味

(わたしの子の光覚(こうかく)のことで)お約束してくださった、さしもぐさの歌の中の「頼みにしなさい」というめぐみの露のようなおことばを、命のようにたいせつにしてきたが、今年もお約束(維摩会の講師に選ばれること)がはたされぬままに、秋もむなしくすぎていくようだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』雑上・1026。講師になることを望みながら何度もその選に濡れたので、基俊が法会の主催者の76藤原忠道にお願いしたところ、「なほ頼めしめぢが原のさせも草我が世の中にあらむ限りは」という古歌を示して快諾したが、結局その約束が果たされなかったので詠んだ歌。

No.76 わたの原漕ぎ出でて見ればひさかたの雲居にまがふ沖つ白波【法性寺入道前関白太政大臣(ほっしょうじにゅうどうさきのかんぱくだいじょうだいじん)】

上の句

わたの原漕ぎ出でて見ればひさかたの

下の句

雲居にまがふ沖つ白波

和歌の意味

大海に舟をこぎだしてながめると、雲と見まちがえるばかりの沖の白波だなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『詠花集』雑下・382。「わたの原」は大海原。「ひさかたの」は雲のかかる枕詞。「雲居」は雲のこと。「まがう」は見まがうの意。「沖つ白波」は沖の白波。初・二句目で広大な視界を描き、三句目以下で遠望している風景の奥行きを表現しつつ、雲と海とがひとつになるあたりに焦点を絞っている。

No.77  瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ【崇徳院(すとくいん)】

瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ【崇徳院(すとくいん)】

上の句

瀬をはやみ岩にせかるる滝川の

下の句

われても末に逢はむとぞ思ふ

和歌の意味

川の瀬の流れが速いので、岩にせきとめられた急流が二方に分かれても、また先で一つに合わさるように、いま二人が別れても、きっと将来いっしょになろうと思う。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『詞花集』恋上・229。「‥を~み」は「‥が~ので」と原因理由を表す構文。上句全体が「われても」を導く序詞(有心の序)となっている。滝川の情景と自己の恋情・決意との二重の内容を有している。

アニメseason1 エピソード1

綾瀬千早が綿谷新から一番最初に取ったかるた。千早と新の始まりの札

意味もよく見て欲しい。「障害のせいで今は別々の道を歩むことになってしまっても、必ず再会しようね」って意味です。痺れた!!

No.78 淡路島通ふ千鳥の鳴く声にいく夜寝覚めぬ須磨の関守【源兼昌(みなもとのかねまさ)】

上の句

淡路島通ふ千鳥の鳴く声に

下の句

いく夜寝覚めぬ須磨の関守

和歌の意味

淡路島へ飛びかよう千鳥のさびしげな鳴き声のために、いく夜目をさましたであろうか、この須磨の関守は。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『金葉集』冬・270。旅情を直接的に表現するのではなく、関守の心を推量するかたちで詠んだ点が巧みである。

No.79 秋風にたなびく雲のたえ間より漏れ出づる月の影のさやけさ【左京大夫顕輔(さきょうのだいぶあきすけ)】

上の句

秋風にたなびく雲のたえ間より

下の句

漏れ出づる月の影のさやけさ

和歌の意味

秋風にふかれてたなびく雲の切れ間から、もれさしてくる月の光は、とてもすみきって明るいことだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』秋上・413。結句は体言止め。秋の空に展開した一瞬の景を、軽快に明るく清涼感をもって詠んでいる。

No.80 ながからむ心も知らず黒髪の乱れてけさはものをこそ思へ【待賢門院堀河(たいけんもんいんのほりかわ)】

上の句

ながからむ心も知らず黒髪の

下の句

乱れてけさはものをこそ思へ

和歌の意味

末長くかわらないあなたのお心をも知らずにお別れした今朝は、ねみだれているこの黒髪のように、心がみだれて思いなやむのである。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』恋3・802。「長から」「乱れ」はともに「黒髪」の縁語。「乱れて」は黒髪が乱れるのと、心が乱れるの二重の意味合いを担っている。恋愛に付随する不安や懐疑といった普遍的なテーマを、妖艶な美しさのなかに詠んだ官能的な恋歌といえる。

No.81 ほととぎす鳴きつる方をながむればただ有明の月ぞ残れる【後徳大寺左大臣(ごとくだいじのさだいじん)】

上の句

ほととぎす鳴きつる方をながむれば

下の句

ただ有明の月ぞ残れる

和歌の意味

ほととぎすが鳴いた方をながめると、その姿は見えず、ただ明け方の月が残っているだけだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』夏・161。ほととぎすの声を待ち明かして暁に臨むという歌題のの本意をみごとに詠み上げた歌。

No.82 思ひわびさても命はあるものを憂きに堪へぬは涙なりけり【道因法師(どういんほうし)】

上の句

思ひわびさても命はあるものを

下の句

憂きに堪へぬは涙なりけり

和歌の意味

つれない人をひどく思いなげいて悲しんでいても、よく死にもせず命はあるものなのに、つらさにたえられないのは、流れ落ちる涙なのだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋3・818。「思ひわび」は思い悩んで気力を失った状態になること。つらさで絶えてしまうとばかり思っていた命は絶えてながらえているのに、絶えようとする涙はつらさに絶えられないという不条理。それをいぶかる形で歌は詠まれている。

No.83 世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる【皇太后宮大夫俊成(こうたいごうぐうのだいぶしゅんぜい)】

上の句

世の中よ道こそなけれ思ひ入る

下の句

山の奥にも鹿ぞ鳴くなる

和歌の意味

つらくいやなこの世の中からのがれる道はないのだなあ。思いつめてはいった山の奥にも、妻をしたうしかがさびしく鳴いているよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』雑中・1151。鹿は古来悲しげな声で鳴くものとされてきた。たとえ世を捨て山へこもろうとも、結局どこにも逃れる道はないのだという深い絶望感が、鹿の声の悲しげな響きとともに哀感豊かに伝わってくる。

No.84 長らへばまたこのごろやしのばれむ憂しと見し世ぞ今は恋しき【藤原清輔朝臣(ふじわらのきよすけあそん)】

上の句

長らへばまたこのごろやしのばれむ

下の句

憂しと見し世ぞ今は恋しき

和歌の意味

生きながらえていたならば、また、いまのころがなつかしくしのばれるのだろう。なぜなら、つらくいやだと思っていたむかしがいまでは恋しく思われるのだから。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』雑下・1843。過去から現在にいたるその人生を悲しみの連続としてとらえる作者にとって、いきながらえた先にあるものも今と変わらぬ辛い現実である。そんな中でも時は過去の辛さを和らげ心を癒してくれた。過去の辛さを救ってくれたのが時の経過であったように、現在の耐え難い辛さを救ってくれるのも時の経過以外にないとしている。

No.85 夜もすがらもの思ふころは明けやらぬねやのひまさへつれなかりけり【俊恵法師(しゅんえほうし)】

上の句

夜もすがらもの思ふころは明けやらぬ

下の句

ねやのひまさへつれなかりけり

和歌の意味

一晩中、つめたい恋人のことをあれこれ思いなやんですごすときは、なかなか夜が明けず、寝室の板戸のすき間までが、明るい光を通さず、無情に思われることだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋2・766。恋人の訪れを待つ女性の歌。「さへ」は添加の意をあらわす副助詞。恋人がつれないうえに閨の透き間までも、の意。

No.86 嘆けとて月やはものを思はするかこちがほなるわが涙かな【西行法師(さいぎょうほうし)】

上の句

嘆けとて月やはものを思はする

下の句

かこちがほなるわが涙かな

和歌の意味

なげけといって、月がわたしにもの思いをさせるのであろうか。いやそうではない。恋人のためにないているのに、いかにも月のせいにするようなわたしの涙だなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋5・929。「やは」は、係助詞「や」「は」の複合形で反語の意。「かこち」とはかこつける、そのせいにするの意。恋の涙であるにもかかわらず、それを「かこち顔」と理知的に客観視してみせる作者の態度に屈折した恋の嘆きを詠み取ることができる。

No.87 村雨の露もまだ干ぬまきの葉に霧立ちのぼる秋の夕暮【寂蓮法師(じゃくれんほうし)】

上の句

村雨の露もまだ干ぬまきの葉に

下の句

霧立ちのぼる秋の夕暮

和歌の意味

通り雨の露がまだかわかない、松・すぎ・ひのきなどの真木の葉に、しらじらと霧がたちのぼっている、さびしい秋の夕ぐれだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』秋下・491。この一首は、静と動、遠と近、時間の推移を景のなかに取り込んで絵画的に表現している点に特徴がある。

No.88 難波江の蘆のかりねのひとよゆゑ身を尽くしてや恋ひわたるべき【皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)】

上の句

難波江の蘆のかりねのひとよゆゑ

下の句

身を尽くしてや恋ひわたるべき

和歌の意味

難波の入り江のあしの刈り根の一節のように短い、一夜のあなたとの旅の仮寝のせいで、みおつくしということばのように身をつくして、一生あなたを恋しつづけなければならないのだろうか。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋3・807。一節で歌は構成される。そこに掛詞で「仮り寝」「一夜」「身を尽くす」を重ね、恋の情感をみごとに詠みあげている。

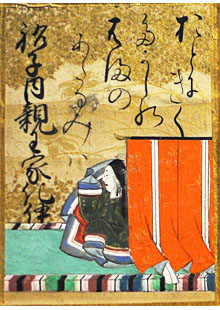

No.89 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする【式子内親王(しょくしないしんのう)】

上の句

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば

下の句

忍ぶることの弱りもぞする

和歌の意味

わたしの命よ、たえるならたえてしまっておくれ。このまま生きながらえれば、恋の思いをこらえしのぶ心が弱って、うわさがたってしまうといけないから。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』恋1・1034。「絶え」「ながれへ」「弱り」は「緒」の縁語。「もぞ」は係助詞「も」「ぞ」の複合形で、事態の悪化を懸念する気持ちをあらわす。忍ぶ恋の想いはかぎりなく純化されその想いのためなら命さえ絶えていまえという激情となって想いがあふれでた歌である。

No.90 見せばやな雄島の海人の袖だにも濡れにぞ濡れし色は変はらず【殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ)】

上の句

見せばやな雄島の海人の袖だにも

下の句

濡れにぞ濡れし色は変はらず

和歌の意味

恋の血の涙で色がかわってしまったわたしのそでを、つれない人にお見せしたいものだ。あの雄島の漁夫のそでさえも、ひどくぬれても色はかわらないのに。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋4・886。「ばや」は願望、「な」は詠嘆の終助詞。本歌は『後拾遺集』恋四、源重之。この本歌を踏まえわが袖はわらに悲しみの涙で紅く染まってしまったのだと恋情の度合いを強調し、そのつらさを切々と訴えた歌になっている。

No.91 きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかも寝む【後京極摂政前太政大臣(ごきょうごくせっしょうさきのだいじょうだいじん)】

上の句

きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに

下の句

衣かたしきひとりかも寝む

和歌の意味

こおろぎが悲しそうに鳴いている、この霜のおりた夜の寒々としたむしろの上に、着物の片側を下にしいて、独りさびしくねるのかなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』秋下・518。「鳴くや」の「や」は語調を整え感動をあらわす間投助詞。「さむしろ」の「さ」は接頭語で、藁や菅などで編んだ敷物「筵」に「寒し」を掛ける。結句の「かも」は、詠嘆をともなった軽い疑問を示しつつ、末尾の「む」で係り結びを成立させている。

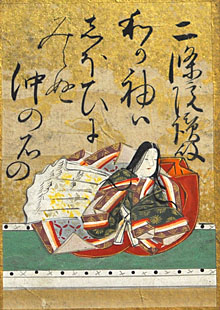

No.92 わが袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らねかわく間もなし【二条院讃岐(にじょういんのさぬき)】

上の句

わが袖は潮干に見えぬ沖の石の

下の句

人こそ知らねかわく間もなし

和歌の意味

わたしのそでは、引き潮のときにも見えることのない沖の石にかわくときもないように、あなたは知らないだろうが、悲しみの涙でかわくひまもないことであるよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』恋2・760。四句の「人」は世間一般の人とも恋の相手とも解しうる。「干潮の時でさえ見えない石」を詠んでおり、誰にも知られぬ恋の涙でしとどに濡れる袖を、より強く印象づけている。

No.93 世の中は常にもがもな渚漕ぐ海人の小舟の綱手かなしも【鎌倉右大臣(かまくらのうだいじん)】

上の句

世の中は常にもがもな渚漕ぐ

下の句

海人の小舟の綱手かなしも

和歌の意味

この世の中は、いつまでもかわらないでほしい。いま、このなぎさをこいでいく漁夫の小舟にかけて、陸から引いていく綱のなんとおもしろいことよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新勅撰集』羇旅・552。「もがもな」は、「もがも(願望)+な(詠嘆)」で実現困難な願望を詠嘆的に表現している。上二句の情と下三句の景が融合し、無常観に立脚した哀感漂う作となっている。

No.94 み吉野の山の秋風さよ更けてふるさと寒く衣打つなり【参議雅経(さんぎまさつね)】

上の句

み吉野の山の秋風さよ更けて

下の句

ふるさと寒く衣打つなり

和歌の意味

吉野山からふきおろす秋風に夜はふけて、古い都のあった吉野の里はひとしお寒くなり、衣をうつきぬたの音が寒々と聞こえてくる。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』秋下・484。ひっそりとした寒村吉野。そこに吹きおろす山風に乗った砧の音によって、秋の夜寒を聴覚的に把握した歌である。

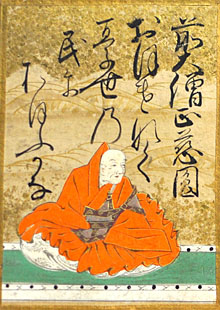

No.95 おほけなく憂き世の民におほふかなわが立つ杣にすみ染の袖【前大僧正慈円(さきのだいそうじょうじえん)】

上の句

おほけなく憂き世の民におほふかな

下の句

わが立つ杣にすみ染の袖

和歌の意味

身のほどしらずのことであるが、わたしはこの世の民におおいかけるのである。この比叡山に住み始めてから、黒染の衣でもって(「黒染の衣でおおう」とは、人民の加護を仏にいのること)。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載集』雑中・1137。歴史の道理を鋭く見抜く作者が、混乱の続く世の中にあって、鎮護国家の寺に住んだ時の感慨を詠んだ歌。

No.96 花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものはわが身なりけり【入道前太政大臣(にゅうどうさきのだいじょうだいじん)】

上の句

花さそふ嵐の庭の雪ならで

下の句

ふりゆくものはわが身なりけり

和歌の意味

花をさそい散らすあらしのふく庭に、花が雪のように、ふりゆくのではなくて、年が古りゆく(年をとる)のは、わが身であったなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新勅撰集』雑1・1052。上句末の「で」は打消の接続助詞。絢爛豪華な花吹雪の影を上句で描出し、「で」による否定と下句冒頭の「ふり(降り・古り)」の掛詞によって一転してわが身の老いに気づいた嗟嘆の気持ちが述べられる。

No.97 来ぬ人を松帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ【権中納言定家(ごんちゅうなごんていか)】

上の句

来ぬ人を松帆の浦の夕なぎに

下の句

焼くや藻塩の身もこがれつつ

和歌の意味

いくら待っても来ないあなたを待つわたしは、あの松帆の浦の夕なぎのころ、塩をとるために焼く海草のように、身もこがれる思いでいることだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新勅撰集』恋3・849。つれない男の来訪を待ち続け、恋の炎に身を焦がす女の立場を想定しての歌。

No.98  風そよぐ楢の小川の夕暮は御禊ぞ夏のしるしなりける【従二位家隆(じゅにいいえたか)】

風そよぐ楢の小川の夕暮は御禊ぞ夏のしるしなりける【従二位家隆(じゅにいいえたか)】

上の句

風そよぐ楢の小川の夕暮は

下の句

御禊ぞ夏のしるしなりける

和歌の意味

風がならの葉をそよがせる、ならの小川の夕暮れは、秋のような感じだが、この川で身を清めるみそぎの行事をしているのだけが、夏のしるしだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新勅撰集』夏・192。上句で初秋を思わせる清涼感、下句で神事の清浄感を示し。平明ななかにも爽やかさを感じさせる歌となっている。

アニメseason2 エピソード12

明石第一女子 逢坂恵夢 との対戦で追い詰められている千早に、かなちゃんが送った歌。この歌を感じた千早が吹っ切れ、調子を取り戻すきっかけになった。

清々しくくれる夏の最後の日って意味の歌だけど、800年前の風そよぐはとても涼しくて綺麗だったんだろうな~なんて思いながら聞いてました。ただ、逢坂恵夢の天然な性格は・・・う~ん笑

No.99 人も愛し人も恨めしあじきなく世を思ふゆゑにもの思ふ身は【後鳥羽院(ごとばいん)】

上の句

人も愛し人も恨めしあじきなく

下の句

世を思ふゆゑにもの思ふ身は

和歌の意味

世の中をつまらなく思うゆえに、あれこれ思いなやむわたしは、人をいとおしくも思い、またうらめしくも思うのである。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『続後撰集』雑中・1202。二つの「人」は、広く人間一般と解し、「人がある時には愛しく、またある時には恨めしい」の意で解する。(ほかにも諸説あり)

No.100 百敷や古き軒端のしのぶにもなほ余りある昔なりけり【順徳院(じゅんとくいん)】

上の句

百敷や古き軒端のしのぶにも

下の句

なほ余りある昔なりけり

和歌の意味

宮中のあれた古い軒ばに生えているしのぶぐさを見るにつけても、いくらしのんでもしのびきれないほどなつかしいのは、むかしのよい時代だなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『続後撰集』雑下・1205。「桃敷」は宮中。「や」は詠嘆の間投助詞。二句までが「しのぶ」の序詞。