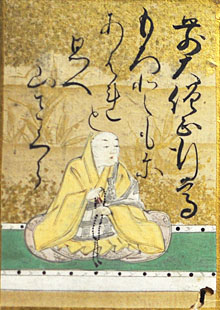

No.34 誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに【藤原興風(ふじわらのおきかぜ)】

上の句

誰をかも知る人にせむ高砂の

下の句

松も昔の友ならなくに

和歌の意味

友人はみな年をとって死んでしまった。いまはだれを友としようか。あの高砂の老い松ぐらいか。あれはむかしからの友達じゃないんだがなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』雑上・909。昔からの友人がいなくなり、孤独を感じる老人の嘆きを詠んだ歌。

No.35 人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香に匂ひける【紀貫之(きのつらゆき)】

上の句

人はいさ心も知らずふるさとは

下の句

花ぞ昔の香に匂ひける

和歌の意味

あなたのお心は、さあ、どうだか知らないが、むかしなじみのこの里の梅の花だけは、むかしとかわりなくよいかおりで美しくさいているよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』春上・42。初瀬の長谷寺に参詣のたびに訪れていた人のもとに、しばらく訪れずにいたが久しぶりに寄ってみるとその家の主はこのようにちゃんと宿はあるのにというので、そこに立っていた梅の花を折ってこの歌を詠んだのだという。

No.36 夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいずこに月宿るらむ【清原深養父(きよはらのふかやぶ)】

上の句

夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを

下の句

雲のいずこに月宿るらむ

和歌の意味

夏の夜は短く、まだ宵のうちと思っているうちに明けてしまったが、西の山にかくれるひまもない月は、いったい雲のどの辺に宿っているのかなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』夏・166。月を擬人的に詠んでいる。機知と誇張に満ちた古今調を代表する歌といえる。

No.37 白露に風の吹きしく秋の野はつらぬきとめぬ玉ぞ散りける【文屋朝康(ふんやのあさやす)】

上の句

白露に風の吹きしく秋の野は

下の句

つらぬきとめぬ玉ぞ散りける

和歌の意味

草の葉についた白露に風がしきりにふく秋の野は、糸でつらぬきとおしてない玉が散りこぼれているように見えるよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後撰集』秋中・308。白露を玉に見立てているのみではなく、白露が散り乱れる様を糸で貫きとめていない玉があたり一面に乱れ散る様子を連想し動的な光景を描いている点に、朝康の独創性が感じられる。

No.38 忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるかな【右近(うこん)】

上の句

忘らるる身をば思はず誓ひてし

下の句

人の命の惜しくもあるかな

和歌の意味

あなたにわすれられるわが身のことは、なんとも思わない。けれどもわたしを忘れないと神にちかったあなたの命が、神罰でちぢむのではないかと心配だ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋4・870。この歌には解釈が二通りある。「忘れられることなど思いもしないで愛を誓った」愚かなわが身を反省する意。もしくは「永遠の愛を誓ったのにあなたはその誓いを破ったために神罰を受けて亡くなってしまうのではないか」という皮肉な歌。

No.39 浅茅生の小野の篠原忍ぶれどあまりてなどか人の恋しき【参議等(さんぎひとし)】

上の句

浅茅生の小野の篠原忍ぶれど

下の句

あまりてなどか人の恋しき

和歌の意味

ちがやの生えている小野の篠原のしのということばのように、しのんでもしのびきれないほど、どうしてこんなにあなたが恋しいのだろうか。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後撰集』恋1・577。後撰集の詞書によれば、女に送った歌だったようだが、詞書を切り離して歌のみを見れば独詠歌としても十分になりたつ歌である。

No.40 忍ぶれど色に出でにけりわが恋はものや思ふと人の問ふまで【平兼盛(たいらのかねもり)】

上の句

忍ぶれど色に出でにけりわが恋は

下の句

ものや思ふと人の問ふまで

和歌の意味

じっとこらえていたけれど、とうとう顔色にあらわれてしまったなあ、わたしの恋は。何をもの思いしているのかと人がたずねるほどに。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋1・622。この歌は村上天皇が主催した天徳四年三月三十日に行われた内裏歌合での作である。

No.41 恋すてふわが名はまだき立ちにけり人知れずこそ思ひそめしか【壬生忠見(みぶのただみ)】

上の句

恋すてふわが名はまだき立ちにけり

下の句

人知れずこそ思ひそめしか

和歌の意味

恋をしているというわたしのうわさは、早くもたってしまったなあ。人に知れぬようにと、ひそかに思いをよせたのに。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋1・621。三句切れ、倒置法を用いる、恋の始めの歌。

No.42 契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは【清原元輔(きよはらのもとすけ)】

上の句

契りきなかたみに袖をしぼりつつ

下の句

末の松山波越さじとは

和歌の意味

約束したのだったね、おたがいに涙にぬれるそでをしぼりながら。末の松山を決して波がこえることがないように、二人の愛はかわらないのだと。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋4・770。初句切れ。倒置法。心変わりはしないと誓った約束を持ち出し、心変わりした女の不実を詰っている。

No.43 逢ひ見てののちの心にくらぶれば昔はものを思はざりけり【権中納言敦忠(ごんちゅうなごんあつただ)】

上の句

逢ひ見てののちの心にくらぶれば

下の句

昔はものを思はざりけり

和歌の意味

会ってちぎりを結んだのちの、はげしく苦しい恋心にくらべれば、その前は、もの思いをしなかったも同然だなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋2・710。逢う以前と対比して成就したのちの気持ちを区切れなく詠み下している。

No.44 逢ふことの絶えてしなくはなかなかに人をも身をも恨みざらまし【中納言朝忠(ちゅうなごんあさただ)】

上の句

逢ふことの絶えてしなくはなかなかに

下の句

人をも身をも恨みざらまし

和歌の意味

お会いすることがまったくないのなら、かえって、あなたのこともわたし自身をもうらむことがないだろうに。なまじお会いするために、恋のつらさがうらめしく思われることだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋1・678。区切れなし。「なくは‥まし」で反実仮想の構文を構成している。「なかなかに」「人をも身をも」という表現によってままならぬ恋によるいらだちや切なさを詠出している歌である。

No.45 あはれともいふべき人は思ほえで身のいたずらになりぬべきかな【謙徳公(けんとくこう)】

上の句

あはれともいふべき人は思ほえで

下の句

身のいたずらになりぬべきかな

和歌の意味

わたしが死んでも、気のどくだといってくれそうな人がいるとはとても思えないから、恋人にすてられたわたしは、このままむなしく死んでしまうことだろうなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋5・950。「いたづらになる」は多くの場合、「死」を意味する。相手の女に対して恋い焦がれて死んでしまいそうなほどの思いを訴える歌。

No.46 由良の門を渡る舟人かぢを絶えゆくへも知らぬ恋のみちかな【曾禰好忠(そねのよしただ)】

上の句

由良の門を渡る舟人かぢを絶え

下の句

ゆくへも知らぬ恋のみちかな

和歌の意味

由良の瀬戸をこぎわたる船頭が、かじをなくして行方も知れずただようように、この先どうなるかわからぬわたしの恋の道だなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』恋1・1071。一首の区切れはなし。当事者にも行く末のわからない恋の不安を、趣を凝らして詠んだ一首といえる。

No.47 八重むぐら茂れる宿の寂しきに人こそ見えね秋は来にけり【恵慶法師(えぎょうほうし)】

上の句

八重むぐら茂れる宿の寂しきに

下の句

人こそ見えね秋は来にけり

和歌の意味

雑草のむぐらが生い茂っているさびしいわたしの住まいに、おとずれる人は見えないが、秋だけはやってきたよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』秋・140。一首の区切れはなし。この荒れ果てた地に人が訪れて来ることはなくても、季節だけは変わらずにやって来るのだという、人事と自然を対比させた感慨を詠んだのがこの歌である。

No.48 風をいたみ岩打つ波のおのれのみくだけてものを思ふころかな【源重之(みなもとのしげゆき)】

上の句

風をいたみ岩打つ波のおのれのみ

下の句

くだけてものを思ふころかな

和歌の意味

風がはげしいので、岩に打ち寄せる波が独りくだけて散るように、あの人は冷たくて、わたし独りだけが思いなやんで心をくだくこのごろだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『詞花集』恋上・211。一首の区切れなし。この歌は、形式の整った最古の百首歌として貴重である。

No.49 御垣守衛士のたく火の夜は燃え昼は消えつつものをこそ思へ【大中臣能宣朝臣(おおなかとみのよしのぶあそん)】

上の句

御垣守衛士のたく火の夜は燃え

下の句

昼は消えつつものをこそ思へ

和歌の意味

宮中の門を守る衛士のたく火が、夜はもえて昼は消えているように、わたしの恋の炎も、夜になるともえあがり、昼は身も消えいらんばかりに思い悩んでいる。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『詞花集』恋上・225。火を焚いて夜を守るのは衛士の任務の一つであるが、衛士の焚く篝火のように、夜は恋心に燃える一方で、昼は火が消えるように、身も消え入るばかり物思いに沈む毎日であるというのがこの歌の内容である。

No.50 君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな【藤原義孝(ふじわらのよしたか)】

上の句

君がため惜しからざりし命さへ

下の句

長くもがなと思ひけるかな

和歌の意味

あなたに会うためにはおしくなかった命でさえも、あなたに会うことができたいまは、長くあってほしいと思うようになったよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋2・669。若い貴公子が、恋の成就によって起こった心境の変化を相手に対し素直な思いで詠んだ一首。

No.51 かくとだにえやは伊吹のさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを【藤原実方朝臣(ふじわらのさねかたあそん)】

上の句

かくとだにえやは伊吹のさしも草

下の句

さしも知らじな燃ゆる思ひを

和歌の意味

わたしの恋心はこのようだということはできないのだから、あの伊吹山のさしもぐさのようにもえる思いを、あなたはご存じないだろうなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋1・612。「えやはいふ」に近江(滋賀県)と美濃(岐阜県)の国境にある伊吹山の地名を掛け、同時に「伊吹のさしも草」が下句の「さしも」を導き出す同音反復の序詞、また「燃ゆる思ひ」の「ひ」に「火」が掛けられているほか、「さしも草」と「燃ゆる」・「火」が縁語関係を結ぶなど多くの技巧によって構成させられている。

No.52 明けぬれば暮るるものとは知りながらなほ恨めしき朝ぼらけかな【藤原道信朝臣(ふじわらのみちのぶあそん)】

上の句

明けぬれば暮るるものとは知りながら

下の句

なほ恨めしき朝ぼらけかな

和歌の意味

夜が明けて別れても、日がくれればまた会えるとはわかっているものの、やはりうらめしい夜明けだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋2・672。雪の降った朝、女のもとから立ち帰って詠み贈った二首一連のうちの一首で、いわゆる後朝の歌。

No.53 嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかに久しきものとかは知る【右大将道綱母(うだいしょうみちつなのはは)】

上の句

嘆きつつひとり寝る夜の明くる間は

下の句

いかに久しきものとかは知る

和歌の意味

あなたのおいでがなく、悲しんでため息をつきながら、独りで寝る夜の明けるまでの間は、どんなに長いものか、あなたはご存じないであろう。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋4・912。夫が訪れた折に、しばらく待たせた後で門を開けさせたところ、「立ちくたびれた」と言われたので詠んだ歌とされる。

No.54 忘れじのゆく末まではかたければ今日を限りの命ともがな【儀同三司母(ぎどうさんしのはは)】

上の句

忘れじのゆく末まではかたければ

下の句

今日を限りの命ともがな

和歌の意味

忘れないよ、というあなたのお心も、遠い将来までかわらないことはむずかしいので、幸せな今日を限りに死んでしまいたい。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』恋3・1149。「忘れじ」という夫の言葉は「行く末まで」を約束するものであるが、将来の男の心変わりに不安や疑いを抱き、幸せであるうちに命を閉じたいという趣向で、同類の発想は和泉式部や赤染衛門など同時代の歌にも見えるが、とりわけこの歌は早くから高い評価を与えられている。

No.55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ【大納言公任(だいなごんきんとう)】

上の句

滝の音は絶えて久しくなりぬれど

下の句

名こそ流れてなほ聞こえけれ

和歌の意味

この大覚寺の滝の音は、たえてから長い年月がたったが、その名声だけは世に流れ伝わって、いまなおよく知られているなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』雑上・449。一首としては、「滝」と「流れ」、「音」と「聞こえ」という一組の縁語を配し、さらに初・二句に夕音、三句以下にナ音の韻を踏むことにより技巧的で声調のよいなだらかな歌となっている

No.56 あらざらむこの世のほかの思ひ出にいまひとたびの逢ふこともがな【和泉式部(いずみしきぶ)】

上の句

あらざらむこの世のほかの思ひ出に

下の句

いまひとたびの逢ふこともがな

和歌の意味

(わたしは)まもなく死ぬだろうが、死後のあの世の思い出に、もういちどぜひあなたにお会いしたいものだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾意集』恋3・763。病気が重くなり死期を悟った折に病床から贈った歌。「あらざらむ」は自分は生きていないであろうという意。「この世」は現世、従って「この世のほか」は死後の世界を指す。

No.57 めぐり逢ひて見しやそれとも分かぬ間に雲隠れにし夜半の月影【紫式部(むらさきしきぶ)】

上の句

めぐり逢ひて見しやそれとも分かぬ間に

下の句

雲隠れにし夜半の月影

和歌の意味

めぐりあって、見たのは月かどうかもはっきりしないうちに、雲にかくれてしまった夜中の月のように、やっとお会いしたのに、あなたはあっというまに帰ってしまわれた。ゆっくりお話したいと思っていたのに。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』雑上・1499。昔からの幼友達と数年ぶりに逢ったものの、その友はわずかの間のうちに七月十日頃の月と競い合うようにして帰ってしまったので詠んだ歌であるという。

No.58 有馬山猪名の篠原風吹けばいでそよ人を忘れやはする【大弐三位(だいにのさんみ)】

上の句

有馬山猪名の篠原風吹けば

下の句

いでそよ人を忘れやはする

和歌の意味

有馬山のそばの猪名の笹原に風がふくと、そよと音を立てる。そうよ、わたしはどうしてあなたのことを忘れられようか。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋2・709。疎遠になった男があなたの心変わりが不安だといったので詠んだ歌である。上三句は「いでそよ」の「そよ」を導き出すための序詞。「いで」は感動や決意、反発を示す時に発する語。また「そよ」はそれですよの意で、男の言葉を受けるとともに笹のそよそよという葉音を言い掛ける。

No.59 やすらはで寝なましものをさ夜更けてかたぶくまでの月を見しかな【赤染衛門(あかぞめえもん)】

上の句

やすらはで寝なましものをさ夜更けて

下の句

かたぶくまでの月を見しかな

和歌の意味

あなたが来ないと知っていたら、ためらわずにねてしまったであろうに、とうとう夜がふけて、西の山にかたむくまでの月を見てしまったことだわ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋2・680。上句では男に対する恨みを婉曲に表現し、下句では月が傾くまで眺めてしまったという時間の経過を表現することにより待ち続ける女の哀感を詠んでおり、穏やかで情感あふれる作となっている。

No.60  大江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立【小式部内侍(こしきぶのないし)】

大江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立【小式部内侍(こしきぶのないし)】

上の句

大江山いく野の道の遠ければ

下の句

まだふみも見ず天の橋立

和歌の意味

大江山をこえ、生野を行く道がないので、その先にある天の橋立の地はまだふみ(踏み)もしないし、母からのふみ(文)も見ていない。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『金葉集』雑上1・550。「生野」に「行く」、「踏みもみず」に「文」の語を掛け、さらに「踏み「橋」の縁語を配するなど技巧を駆使した詠で、しかもそれを即詠みした点にこの歌の中心がある。

アニメseason1 エピソード9

初心者大江奏(かなちゃん)が太一との練習試合中に初めてとった札

初心者だけど、これをきっかけに私も頑張る!頑張れるんだ!ってシーンだった。

この歌の背景も、経験は少ないけど母の力を借りなくても私の力で歌を詠むことができます!みたいな意味だったので、決意や覚悟の歌を取ったんだなーなんて思いながら見てました。

No.61 いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな【伊勢大輔(いせのたいふ)】

上の句

いにしへの奈良の都の八重桜

下の句

けふ九重に匂ひぬるかな

和歌の意味

むかし奈良の都でさいていた八重桜が、今日は九重の宮中で美しくさいていることだわ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『詞花集』春・29。一条院の時代に奈良から宮中に献上された八重桜を天皇の御前で即座に詠んだ歌。

No.62 夜をこめて鳥のそら音ははかるともよに逢坂の関は許さじ【清少納言(せいしょうなごん)】

上の句

夜をこめて鳥のそら音ははかるとも

下の句

よに逢坂の関は許さじ

和歌の意味

夜の明けないうちに、にわとりの鳴きまねをしてだまして関所の門を開こうとしても(中国の故事にあった函谷館なら開きもしようが)、わたしの逢坂の関(お会いするための門)は決して開かないことよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』雑2・939。「逢坂の関」に「逢ふ」を掛けている。鶏の鳴き声でしか開かない函谷関を前に孟嘗君は部下に鶏の鳴き真似をさせて扉を開かせた、そのことを踏まえている。作者の漢詩文の素養と社交性が発揮された歌である。

No.63 今はただ思ひ絶えなむとばかりを人づてならでいふよしもがな【左京大夫道雅(さきょうのだいぶみちまさ)】

上の句

今はただ思ひ絶えなむとばかりを

下の句

人づてならでいふよしもがな

和歌の意味

いまはただ、あなたへの思いをたってしまおうと、それだけを人づてでなく、じかにあなたにお話する方法があったらいいのだがなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋3・750。伊勢神宮に仕えていた三条院の皇女当子内親王との間の恋を三条院に厳禁され、監視をつけて警戒されたので、密かに逢うこともできない時に詠んだ歌とされる。

No.64 朝ぼらけ宇治の川霧たえだえにあらはれわたる瀬々の網代木【権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより)】

上の句

朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに

下の句

あらはれわたる瀬々の網代木

和歌の意味

夜がほのぼのと明けるころ、宇治川の川霧がとぎれとぎれに晴れていく、それにつれて見えてくる、あの瀬この瀬の魚とり用のくいのおもしろさよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『千載週』冬・420。定頼が宇治に滞在した冬の朝、宇治川のほとりで実際に見た光景を詠んだ歌。

No.65 恨みわび干さぬ袖だにあるものを恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ【相模(さがみ)】

上の句

恨みわび干さぬ袖だにあるものを

下の句

恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ

和歌の意味

人のつれなさをうらみ悲しむ涙にぬれて、くちてしまうそでさえあるのに、そのうえ、恋の浮き名でくちはてるかもしれないわたしの名がおしいことよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後拾遺集』恋4・815。「恨みわび」は相手の薄情を恨み、わが身の辛さを嘆き悲しむの意。男のつれなさを恨み、悲しみ苦しんだ涙で激しい恋心を屈折させて詠んだ歌である。

No.66 もろともにあはれと思え山桜花よりほかに知る人もなし【前大僧正行尊(さきのだいそうじょうぎょうそん)】

上の句

もろともにあはれと思え山桜

下の句

花よりほかに知る人もなし

和歌の意味

わたしがおまえをなつかしむと同じように、おまえもわたしをなつかしく思っておくれ、山桜よ。こんな山の奥では、花よりほかに知っている人もいないわたしなのだから。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『金葉集』雑上・521。「思へ」は命令形で、山桜に言ったもので擬人法。行尊が厳しい修行を行うためにひとり大峰へ入った時に、思いがけず桜が咲いていたので詠んだ歌とされる。