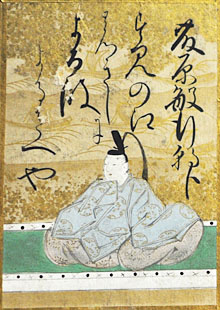

No.1 秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ【天智天皇(てんじてんのう)】

上の句

秋の田のかりほの庵の苫をあらみ

下の句

わが衣手は露にぬれつつ

和歌の意味

秋の田の、かった稲穂の番をする仮小屋の、屋根をふいてある苫の目があらいので、わたしのそでは夜露にぬれてかわくひまもないことである。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後撰集』秋中・302。農民の立場でその苦労を思いやった歌。『かりほ』は『刈穂』ではなく、『仮庵(かりいほ)』の約言とみる説が主流。

No.2  春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山【持統天皇(じとうてんのう)】

春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山【持統天皇(じとうてんのう)】

上の句

春過ぎて夏来にけらし白妙の

下の句

衣干すてふ天の香具山

和歌の意味

春がすぎて夏が来てしまったらしい。夏が来ると白い着物をほすという天の香具山に、白い着物がほしてあることよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』夏・175。更衣(ころもがえ)の歌。

アニメseason1 エピソード6

大江奏(かなちゃん)初登場シーンで詠んだ歌

いつの間にか春が過ぎて夏が来てたみたい!って歌なんだけど、昔の人も夏の始まりってなんとなくワクワクしたのかな?かなの登場によってこれから青春が始まるんだ!って意味をこの歌に込めてるのかな?なんて考えてワクワクしました。

No.3 あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む【柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)】

上の句

あしびきの山鳥の尾のしだり尾の

下の句

ながながし夜をひとりかも寝む

和歌の意味

山鳥のたれさがった尾のように長い長い夜を、ひとりさびしくねることかなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』恋3・778。秋の夜長に独り寝をする男のわびしさを詠んだ歌。

No.4 田子の浦にうち出でて見れば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ【山辺赤人(やまべのあかひと)】

上の句

田子の浦にうち出でて見れば白妙の

下の句

富士の高嶺に雪は降りつつ

和歌の意味

田子の浦に出てながめてみると、富士山の高い峰に白い雪がしきりにふっているよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』冬・675。接続助詞『つつ』で歌いおさめ余韻を残す技法を『つつ止め』といい、百人一首では他に、三首(1・15・97)がある。

No.5 奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞く時ぞ秋は悲しき【猿丸大夫(さるまるだゆう)】

上の句

奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の

下の句

声聞く時ぞ秋は悲しき

和歌の意味

奥深い山で、ちりしいたもみじをふみわけて鳴いているしかの、その声を聞くと、秋はしみじみとわびしく感じられるなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』秋上・215。『古今集』の中では、本作は『よみ人しらず』となっている。

No.6 鵲の渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける【中納言家持(おおとものやかもち)】

上の句

鵲の渡せる橋に置く霜の

下の句

白きを見れば夜ぞ更けにける

和歌の意味

七夕の夜にかささぎが羽を広げてかけわたした天の川の橋に見立てられる、宮中の御橋におりている露の真っ白いのを見ると、だいぶ夜もふけてしまったのだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』冬・620。

No.7 天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも【安倍仲麿(あべのなかまろ)】

上の句

天の原ふりさけ見れば春日なる

下の句

三笠の山に出でし月かも

和歌の意味

大空はるか遠くをながめると、月がのぼっているが、あれは故郷日本の三笠山に出ていた月なのだろうかなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』羇旅・406。留学生として唐に渡った仲麻呂が、別の遣唐使の船で日本に帰ることになり、明州での送別の宴の折に、美しい月が出たのを見てこの歌を詠んだとされる。

No.8 わが庵は都の辰巳しかぞ住む世をうぢ山と人はいふなり【喜撰法師(きせんほうし)】

上の句

わが庵は都の辰巳しかぞ住む

下の句

世をうぢ山と人はいふなり

和歌の意味

わたしのそまつな家は、しかのすむ、京都の南東の宇治山にあって、このように、心のどかに住んでいる。それなのに世の人は、わたしが世間を住みづらく思って宇治(憂し)山に入ったのだといっているそうだ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』雑下・983。二句切れ、三句切れの歌。『辰巳(たつみ)』は東南の方角。宇治は都の東南にあたる。『しか』は、そのように、という意の指示副詞。『世を憂』を指す。『宇治山』の『う』に『憂』を言い掛けた。

No.9 花の色は移りにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに【小野小町(おののこまち)】

上の句

花の色は移りにけりないたづらに

下の句

わが身世にふるながめせしまに

和歌の意味

桜の花の色はすっかりあせてしまったことよ。長雨がふっていた間に。わたしの美しかった姿かたちもおとろえてしまった。むなしく世をすごし、もの思いにふけっていた間に。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』春下・113。初句字余り。二句切れの歌。倒置になっており、結句から初句二句に戻すと通常の語順になる。『経る・降る』『眺め(物思いにふける)・長雨』の掛詞。

No.10 これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬもあふ坂の関【蝉丸(せみまる)】

上の句

これやこの行くも帰るも別れては

下の句

知るも知らぬもあふ坂の関

和歌の意味

これがまあ、東国へ行く人も京都に帰る人も、知っている人も知らない人も、たとえここで別れてもまた会うという名の逢坂の関所なのだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後撰集』雑一・1089。体言止めの歌。『これやこの』は、これが話に聞き及んでいるの意で、結句の『逢う坂の関』に掛かる。

No.11 わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよ海人の釣船【参議篁(さんぎたかむら)】

上の句

わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと

下の句

人には告げよ海人の釣船

和歌の意味

流罪になったわたしは)大海原の島々をめざしてこぎだしていったと、京都の人に伝えておくれ。漁夫のつり舟(に乗っている人)よ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』羇旅・407。擬人法、四句切れ、体言止めの一首。破損した舟に乗せられそうになった篁が大使と争った事をきっかけとして隠岐に流されてしまった折の歌。悲劇の京歌として、評価されている。

No.12 天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ【僧正遍昭(そうじょうへんじょう)】

上の句

天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ

下の句

乙女の姿しばしとどめむ

和歌の意味

空の風よ、雲の中の天女の通う道をふきとざしておくれ。この美しい天女のような舞姫の姿を、もうしばらくとどめてながめていたいから。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』雑上・872。風に呼びかける擬人法。見立ての手法を用いた三句切れ。五節の舞を舞う少女たちを「雲の通ひ路」を往来する伝説の天女に見立てて舞の興趣を美しく詠んだ歌。

No.13 筑波嶺の峰より落つるみなの川恋ぞ積もりて淵となりぬる【陽成院(ようぜいいん)】

上の句

筑波嶺の峰より落つるみなの川

下の句

恋ぞ積もりて淵となりぬる

和歌の意味

筑波山の峰から流れ落ちる男女(みなの)川が、わずかな水がつもって深いふちとなっていくように、わたしの恋も、ひそやかな思いであったものがつもりつもって、このように深い思いになってしまったよ。

出展・時代背景・文法事項など

"出展は『後撰集』恋3・776。""嶺""と""峰""はともに山頂の意であり、同じ意味の言葉を繰り返す「重ね詩」。完了の「ぬ」は、次第次第に深まってしまった恋の思いをより強調している。"

No.14 陸奥のしのぶもぢずりたれゆえに乱れそめにしわれならなくに【河原左大臣(かわらのさだいじん)】

上の句

陸奥のしのぶもぢずりたれゆえに

下の句

乱れそめにしわれならなくに

和歌の意味

陸奥の国のしのぶもじずりの乱れもようのように、いったいだれのせいでわたしの心は乱れはじめてしまったのだろうか。それはわたしのせいではない。みんなあなたのせいなのだよ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』恋4・724。題知らず。上二句は『乱れ』を導く序詞。『そめ』は『しのぶもぢずり』の縁語で、『染め・初め』の掛詞。伊勢物語初段「春日野の若葉のすりごろもしのぶの乱れ限り知られず」の本歌として知られ、切り離せない一首。

No.15 君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ【光孝天皇(こうこうてんのう)】

上の句

君がため春の野に出でて若菜摘む

下の句

わが衣手に雪は降りつつ

和歌の意味

あなたにあげるために、春の野に出て若葉をつむわたしのそでに、しきりに雪がふりかかってくる。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』春上・21。末尾は「つつ止め」で「つつ」は、何度も降りかかる雪の様子を示す。「若菜摘み」の用例の多くが女性であることから、女性の立場で詠んだ歌と解釈される。

No.16 立ち別れいなばの山の峰に生ふるまつとし聞かば今帰り来む【中納言行平(ちゅうなごんゆきひら)】

上の句

立ち別れいなばの山の峰に生ふる

下の句

まつとし聞かば今帰り来む

和歌の意味

ここでお別れして因幡の国に行くが、あの因幡の山の峰に生えている松の名のように、あなたがわたしを待っていると聞いたなら、すぐに帰ってこよう。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』365。「いなば(因幡・往なば)」「まつ(松・待つ)」の二つの掛詞はここでもっとも重要な技巧であり、別れを惜しむ心情を歌に込めながら因幡の国の情景をも喚起させている。

No.17  ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは【在原業平朝臣(ありわらのなりひらあそん)】

ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは【在原業平朝臣(ありわらのなりひらあそん)】

上の句

ちはやぶる神代も聞かず竜田川

下の句

からくれなゐに水くくるとは

和歌の意味

神代にだって聞いたことがない。竜田川の水を真っ赤にくくり染めにするなんて。川一面にもみじが流れているようすは、まったくすばらしい。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』秋下・294。龍田川が紅葉によってその色を真紅の色でくくり染めするという卓抜した見立て(人工美と自然美の融合)により、一首を構成している。

アニメ全season

千早の得意札。千早が新に決まり字を教えてもらい競技かるたへ踏み出す一歩になった札だと思ってる。そして、太一と新にとっても、絶対に取りたい札。だって「ちはや」で始まる歌だもん!!笑

また、「荒ぶる」という言葉は荒々しい力強さや乱暴な力の意味に対して、「ちはやぶる」は、激しい勢いの中に荘厳で神秘的な力強さがあるという、大江奏(かなちゃん)の説明も大好きです。

No.18 住の江の岸に寄る波よるさへや夢の通ひ路人目よくらむ【藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん)】

上の句

住の江の岸に寄る波よるさへや

下の句

夢の通ひ路人目よくらむ

和歌の意味

住の江の岸に波のよる、その「よる」ということばではないが、夜の夢の中で恋人のもとに通う道でさえ、わたしはどうして人目をはばかるように行くのだろう。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』恋2・559。「恋の通ひ路」は夢の中で恋しい人のもとへ逢いに行く路。そこでさえなぜ人目を避けるのだろうか、との歌意。相手に焦点を置き、その恋人に対する嘆きということになる。

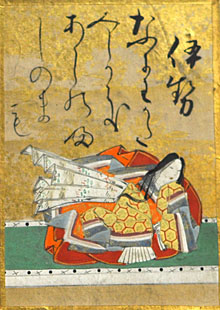

No.19 難波潟短き蘆のふしの間も逢はでこの世を過ぐしてよとや【伊勢(いせ)】

上の句

難波潟短き蘆のふしの間も

下の句

逢はでこの世を過ぐしてよとや

和歌の意味

難波潟にはえているあしの節の間くらいの短い間でさえも、会うことなしにこの世をすごせとおっしゃるの。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』恋1・1049。恋の初期段階の歌として一応解釈できる。ただ恋人のつれなさを恨んだ恋の終焉を予感させる歌とも詠むことができるでしょう。

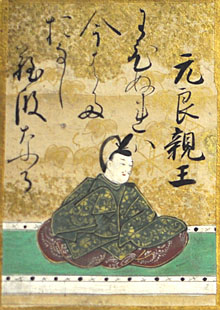

No.20 わびぬれば今はたおなじ難波なるみをつくしても逢はむとぞ思ふ【元良親王(もとよししんのう)】

上の句

わびぬれば今はたおなじ難波なる

下の句

みをつくしても逢はむとぞ思ふ

和歌の意味

つらい思いに苦しんでいるいまは、あの難波にある、舟の水路を示すみおつくしということばのように、この身をつくしはててもお会いしようと思う。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後撰集』恋5・960。二句切れ。許されざる恋の露見から生じる苦悩に「今はもう同じ」と詠んでいる。なにが同じなのかについて諸説がある。「難波」の「な」に「名」が掛けられており、一度立ってしまった浮名は同じとするもの、そして「みをつくし」つまりもはや身を滅ぼしても同じとするもの、などである。

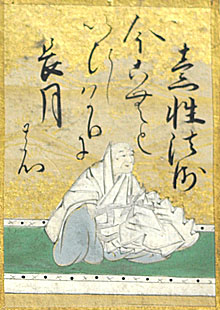

No.21 今来むといひしばかりに長月の有明の月を待ち出でつるかな【素性法師(そせいほうし)】

上の句

今来むといひしばかりに長月の

下の句

有明の月を待ち出でつるかな

和歌の意味

すぐ来るとあなたが言ったばかりに、それを信じて九月の長い夜を待つうちに、とうとう待ちもしない有り明けの月が出てしまった。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』恋4・691。女性の立場に立って詠んだ歌。待ち人ならぬ有明の月を待つ羽目になったのを嘆いている。

No.22 吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ【文屋康秀(ふんやのやすひで)】

上の句

吹くからに秋の草木のしをるれば

下の句

むべ山風をあらしといふらむ

和歌の意味

ふくとすぐに秋の草木がしおれるので、なるほどそれで山風をあらし(荒らし)というのだろう。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』秋下・249。言語、文学遊戯的な趣向の歌で、「古今集」時代の歌風の特色を示している。この語戯敵な趣向は六朝後期の離合詩の影響を受けたもので、それを和歌の上に試みたものである。

No.23 月見ればちぢにものこそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど【大江千里(おおえのちさと)】

上の句

月見ればちぢにものこそ悲しけれ

下の句

わが身ひとつの秋にはあらねど

和歌の意味

月を見ると、ただもうもの悲しくてならない。秋はわたし一人の所にきたわけではないのだが。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』秋上・193。「ちぢ」の「ぢ」は、物を数える時の接尾語であり、ここはその連濁形。「千々」は数の多さをあらわす。「千々」に「ひとつ」を、「月」に「わが身」を対象させた漢詩的な作りとなっている。

No.24 このたびは幣も取りあへず手向山紅葉の錦神のまにまに【菅家(かんけ)】

上の句

このたびは幣も取りあへず手向山

下の句

紅葉の錦神のまにまに

和歌の意味

今度の旅はあわただしく、幣をささげることもできない。せめて、錦のように美しいこの手向山のもみじを、幣のかわりに神のみ心のままにお受けください。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』羇旅・420。「度」と「旅」は掛詞。「幣」は神に祈る時の捧げもの。「取る」は幣を捧げる意。「あへ」はできる意の動詞。「取りあへず」で捧げることができないの意となるが、幣を忘れたというのは、紅葉の美しさを称揚するための和歌的虚構であるとされる。

No.25 名にし負はば逢う坂山のさねかずら人に知られで来るよしもがな【三条右大臣(さんじょうのうだいじん)】

上の句

名にし負はば逢う坂山のさねかずら

下の句

人に知られで来るよしもがな

和歌の意味

逢坂山が「あう」という名を負っているなら、「さ寝」ということばにも通じるそのさねかずらをそっとたぐるように、他人に知られないであなたがうまく来る方法があればいいなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『後撰集』恋3・700。「逢坂山」と「逢ふ」、「さねかづら」と「寝」、「来る」と「繰る」という三つの掛詞に加え、「繰る」と「かづら」が縁語になっており、かなり技巧的な歌となっている。

No.26 小倉山峰の紅葉葉心あらばいまひとたびのみゆき待たなむ【貞信公(ていしんこう)】

上の句

小倉山峰の紅葉葉心あらば

下の句

いまひとたびのみゆき待たなむ

和歌の意味

小倉山の峰の美しいもみじ葉よ、おまえにもし心があるなら、もういちどここに天皇がいらっしゃるまで、散らないで待っていてほしい。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『拾遺集』雑秋・1128。「みゆき」とは、天皇には行幸、上皇・法皇には御幸の字を当てるが、訓読みではいずれも「みゆき」である。

No.27 みかの原わきて流るるいづみ川いつ見きとてか恋しかるらむ【中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ)】

上の句

みかの原わきて流るるいづみ川

下の句

いつ見きとてか恋しかるらむ

和歌の意味

みかの原をわきいでて流れるいづみ川の名のように、あの人をいつ見たというので、こんなに恋しいのだろうか。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『新古今集』恋1・966。「わきて」は、男女の間を「分きて」という隔絶感と、恋情が「湧きて」というイメージの暗示を掛けており、後者は「いづみ川」お「泉」の縁語。

No.28 山里は冬ぞ寂しさまさりける人目も草もかれぬと思へば【源宗于朝臣(みなもとのむねゆきあそん)】

上の句

山里は冬ぞ寂しさまさりける

下の句

人目も草もかれぬと思へば

和歌の意味

山里は、冬にひとしおさびしく感じられることだ。人の訪れもたえ、草もかれてしまうと思うと。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』冬・315。「かれぬ」の「かれ」は掛詞で、人目が離れる意と草が枯れる意とを掛けている。

No.29 心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花【凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)】

上の句

心あてに折らばや折らむ初霜の

下の句

置きまどはせる白菊の花

和歌の意味

あて推量で折りとるなら折ろうか。初霜がおりたために、霜が菊かわかりにくくなってしまったこの白菊の花を。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』秋下・277。「置きまどはせる」は、置いてわからなくする意で、白い初霜が霜なのか白菊なのか見分けをつきにくくしているという情景で、初霜を擬人化した表現。

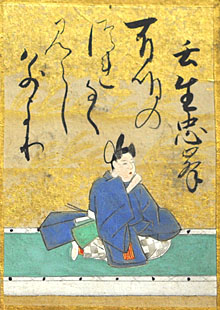

No.30 有明のつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし【壬生忠岑(みぶのただみね)】

上の句

有明のつれなく見えし別れより

下の句

暁ばかり憂きものはなし

和歌の意味

夜明けの月がそっけなく見えるように、あなたとの冷たく思えた別れのとき以来、夜明けほどつらくいやなものはない。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』恋3・625。つれなくは冷淡な様子。それを有明の月なのか、女の態度なのか、またはその双方か、三様に解釈ができる歌。

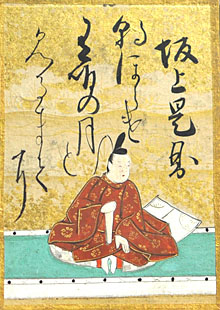

No.31 朝ぼらけ有明の月と見るまでに吉野の里に降れる白雪【坂上是則(さかのうえのこれのり)】

上の句

朝ぼらけ有明の月と見るまでに

下の句

吉野の里に降れる白雪

和歌の意味

夜がほのぼのと明けるころ、有り明けの月の光かなと思うほど明るく、吉野の里一面にふっている白雪だなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』冬・332。区切れなしとするのが一般的だが、初句切れとする説もある。結句を体言止めにし、朝の清浄な光を受ける一面の雪景色を余情豊かに詠み込んでいる。

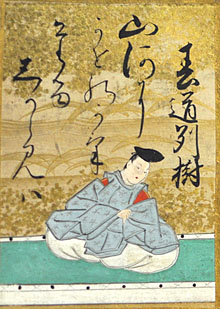

No.32 山川に風のかけたるしがらみは流れもあへぬ紅葉なりけり【春道列樹(はるみちのつらき)】

上の句

山川に風のかけたるしがらみは

下の句

流れもあへぬ紅葉なりけり

和歌の意味

山の中の川に風がかけた、水をせきとめるしがらみは、散りたまって流れることもできないでいるもみじだったのだなあ。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』秋下・303。「やまがは」は山中を流れる川の意。「しがらみ」は、川の中に杭を打ち並べ、木の枝や竹などを横にからませたもの。「流れもあへぬ」は、流れきれないの意。「風のかけたるしがらみ」という表現は八代集中に類例がなく、古注釈でも評価が高い。

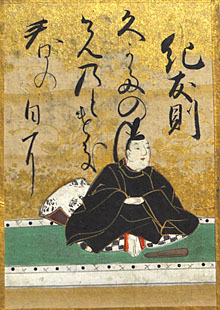

No.33 ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ【紀友則(きのとものり)】

上の句

ひさかたの光のどけき春の日に

下の句

しづ心なく花の散るらむ

和歌の意味

こんなに日の光がのどかな春の日なのに、桜の花はどうしてあんなにあわただしく散るのだろうか。

出展・時代背景・文法事項など

出展は『古今集』春下・84。「らむ」はここでは原因推量の意で用いられており、「なぜ‥なのだろうか」の意。うららかな春の光のなかで桜の花が舞い散る様子を巧みに詠んだ歌。